【05-07】《長大な劇形式》舞台の仕掛けの重要性 ― 2014/02/03 13:26

典礼劇と同様に、聖史劇でも天国と地獄という二つの宗教的かつ象徴的な軸の両端が強調される。多くの場合、聖史劇で手の込んだ舞台装置が用いられたのは天国と地獄の二箇所だけだった。金色にきらめく天国には、冠をかぶった神がいて、その頭上を木製の天使たちが飛び回り、力天使(ヴェルテュ)と大天使(アルカンジュ)たちが周囲にいる。この天国のすぐそばには《シレート》(聖史劇の幕間に演奏される楽器演奏)のための場所が設けられ、そこからは心地よい音楽が聞こえてくる。場の転換をつないだり、あるいは重要な場面で観客の注意をひきつけたいときに、この場所で音楽が演奏される。

天国の反対側には地獄がある。地獄の出入り口はときおり炎が吹き上がる。火事の危険を避けるため、地獄の舞台装置は煉瓦で作られている。うめき声と鳴き声がそこからは聞こえ、悪魔たちが出入りする。キリスト教徒たちを迫害する王の宮殿もこのすぐそばにある。拷問役人たちがうごめく牢獄と居酒屋の舞台装置も地獄のそばに設置されることが多かった。受難聖史劇の上演では、イェルサレムの神殿もこの場所におかれた。以上が聖史劇を構成する基本的な場である。こうした基本的な場は、上演期間中はずっと舞台上に設置されていた。

これらの基本的な場のほかに、上演日や場面の必要に応じて設置される副次的で暫定的な場がある。誕生したばかりのイエスが置かれた飼い葉桶が置かれた場所が、翌日の上演では山の舞台美術が置かれていたり、あるいはひとつの舞台空間が、複数の場を兼ねたりすることもあった。同じ空間が、場面によって、集会所、城門の前、海を表すなど。看板でその場がどこなのかが示されることもあった。

舞台美術は聖史劇全体の予算に応じて、凝ったものが制作されたが、聖史劇の主催者がより大きな関心を示したのは、舞台美術よりはむしろ機械仕掛けの装置やからくりによる舞台効果だった。ヴァランシエンヌの聖史劇写本では、各幕(聖史劇では《日》(journée)と呼ばれる単位で分割されていた)の冒頭には、その幕で用いられる技巧・仕掛けの一覧が掲載されており、聖史劇上演のにおけるこうした機械仕掛けの趣向の重要性をうかがうことができる。

数あるからくり仕掛けのなかでももっとも好まれたのは、《宙乗り 》である。《宙乗り》は天使たちが天国から地上に降り立つ場面、サタン(魔王)がイエスを神殿の上に連れ去る場面、イエス・キリストの昇天の場面などで用いられた。垂直方向の移動には雲のかたちの白くぬられた小さな船のような乗り物が使われた。奇術的な仕掛けも好まれた。登場人物が一瞬で現れたり、姿を消したりする、水がブドウ酒に変わる、観客の目の前でパンがどんどん増えていく、ヨセフの持っている杖に突然花が咲く、彫像が突然倒れる、洪水で舞台上が水浸しなる、火炎が噴き出し、使徒たちに襲い掛かる、地獄で大砲のとどろきと共に稲妻がきらめくなど。

聖史劇の観客が何よりも期待したのは拷問の場面に違いない。拷問の場面にはリアルで生々しい情景を提示する工夫が考案された。セリ機構によって出現する「偽の体」、そして真っ赤に塗られた鞭。真っ赤に塗られた鞭がその身体に振り下ろされるたびに、役者の体が赤く染まっていく。俳優は断頭台に引きずり出され、そこでひざまずく。処刑の瞬間に俳優は人形と迫りの仕掛をつかって入れ替わる。人形の首がごろりと舞台に転がり、舞台は血だまりとなる。

すぐれた仕掛けの考案者、技術者は、聖史劇全体の成否の鍵となる重要な存在であり、時には高額な報酬を支払って遠くから呼び寄せられた。

天国の反対側には地獄がある。地獄の出入り口はときおり炎が吹き上がる。火事の危険を避けるため、地獄の舞台装置は煉瓦で作られている。うめき声と鳴き声がそこからは聞こえ、悪魔たちが出入りする。キリスト教徒たちを迫害する王の宮殿もこのすぐそばにある。拷問役人たちがうごめく牢獄と居酒屋の舞台装置も地獄のそばに設置されることが多かった。受難聖史劇の上演では、イェルサレムの神殿もこの場所におかれた。以上が聖史劇を構成する基本的な場である。こうした基本的な場は、上演期間中はずっと舞台上に設置されていた。

これらの基本的な場のほかに、上演日や場面の必要に応じて設置される副次的で暫定的な場がある。誕生したばかりのイエスが置かれた飼い葉桶が置かれた場所が、翌日の上演では山の舞台美術が置かれていたり、あるいはひとつの舞台空間が、複数の場を兼ねたりすることもあった。同じ空間が、場面によって、集会所、城門の前、海を表すなど。看板でその場がどこなのかが示されることもあった。

舞台美術は聖史劇全体の予算に応じて、凝ったものが制作されたが、聖史劇の主催者がより大きな関心を示したのは、舞台美術よりはむしろ機械仕掛けの装置やからくりによる舞台効果だった。ヴァランシエンヌの聖史劇写本では、各幕(聖史劇では《日》(journée)と呼ばれる単位で分割されていた)の冒頭には、その幕で用いられる技巧・仕掛けの一覧が掲載されており、聖史劇上演のにおけるこうした機械仕掛けの趣向の重要性をうかがうことができる。

数あるからくり仕掛けのなかでももっとも好まれたのは、《宙乗り 》である。《宙乗り》は天使たちが天国から地上に降り立つ場面、サタン(魔王)がイエスを神殿の上に連れ去る場面、イエス・キリストの昇天の場面などで用いられた。垂直方向の移動には雲のかたちの白くぬられた小さな船のような乗り物が使われた。奇術的な仕掛けも好まれた。登場人物が一瞬で現れたり、姿を消したりする、水がブドウ酒に変わる、観客の目の前でパンがどんどん増えていく、ヨセフの持っている杖に突然花が咲く、彫像が突然倒れる、洪水で舞台上が水浸しなる、火炎が噴き出し、使徒たちに襲い掛かる、地獄で大砲のとどろきと共に稲妻がきらめくなど。

聖史劇の観客が何よりも期待したのは拷問の場面に違いない。拷問の場面にはリアルで生々しい情景を提示する工夫が考案された。セリ機構によって出現する「偽の体」、そして真っ赤に塗られた鞭。真っ赤に塗られた鞭がその身体に振り下ろされるたびに、役者の体が赤く染まっていく。俳優は断頭台に引きずり出され、そこでひざまずく。処刑の瞬間に俳優は人形と迫りの仕掛をつかって入れ替わる。人形の首がごろりと舞台に転がり、舞台は血だまりとなる。

すぐれた仕掛けの考案者、技術者は、聖史劇全体の成否の鍵となる重要な存在であり、時には高額な報酬を支払って遠くから呼び寄せられた。

【05-08】《長大な劇形式》俳優と進行役 ― 2014/02/08 03:21

仕掛けによる趣向が重視されていた聖史劇は、役者たちの技量を味わう演劇ではなかったが、暴君、悪魔、道化(阿呆)などの喜劇的な人物を演じるには、それなりの技量が要求された。こうした喜劇的な役柄は、ファルス(笑劇)やソティ(阿呆劇)の世界に近い存在であり、地域にあるファルスやソティの上演団体(「陽気な信心会」といった名称で呼ばれていた)のメンバーがこうした喜劇的役柄を担当することが多かったようだ。しかし真面目な役柄の配役の選定では、演技力はそれほど重視されなかった。台詞の量が多い役柄は、聖職者、法律家といった人前での演説に慣れたプロが担当することがあったが、重要で威厳のある役を演じることが多かったのは、何よりも裕福な家の人間だった。演技力に長けていても貧しい人間には、こうした役柄を演じるチャンスは少なかったのだ。

聖史劇の俳優に求められる能力の筆頭は、自分の担当する台詞を覚え、それをはっきりと力強く発声することである。長大な聖史劇のテキストの台詞を、大群衆の前で話さなくてはならないのだから、これはたやすいことではない。1496年にスール Seurreで上演された『聖マルタンの聖史劇』の作者、アンドレ・ド・ラ・ヴィーニュ André de la Vigne(1470?-1526?)は、この作品の上演について興味深い証言を残している。劇の冒頭で、悪魔役の俳優に火が燃え移るという事故が起こった。興奮し、大騒ぎする観客たちに対して、俳優たちはどう振る舞ったのか。ヴィーニュは記す。「舞台上の俳優たちの堂々たる態度は、巣穴のライオンや森に潜む山賊を凌駕するものだった」。大群衆の観客のやじや喧噪を圧倒するような大きな声と存在感が、聖史劇の俳優たちには重要だったのだ。ニュアンスに富んだ演技や声の調子の変化は重要ではなかった。1543年に聖史劇上演を禁じる命令を下したパリ高等法院の検事は、受難劇上演組合の俳優の芝居は「適切な雄弁術も、正しい発音も用いられておらず、知性を欠いた代物」であると批判している。

聖史劇の俳優の演技についての肯定的な記述はそもそも稀ではあるが、全くないわけではない。中でも1486年にメスMetzの町で上演された『聖カトリーヌの聖史劇』で主役を演じた18歳の女性の演技についての記述はよく知られている。年代記作家のフィリップ・ド・ヴィヌール Phillipe de Vigneullesは次のように記している。「この若い女性は聖カトリーヌを見事に演じ、その演技に観客は哀れみの情を催した。彼女の演技に涙する者もいた。彼女はあらゆる人たちに愛された」。そして「芝居を見てすっかり彼女に魅了された」貴族が彼女を妻にめとった。年代記作家がこのエピソードを記したのはおそらく、彼女の演技が並はずれて印象深く、高い評判を引き出したからに他ならないだろう。

最近の研究では、中世劇で女性が舞台に上がることはこれまでの研究で指摘されてきたほど例外的ではなかったことが明らかになっている。メスで1486年に聖カトリーヌを演じたこの女性は、記録で確認できる最初の女優ではない。1333年にルイゾン・アミロ Louison Amilhauという女性がトゥーロンToulonでの『聖母の降誕劇』Nativité de Notre-Dameで聖母マリアを演じたという記録が残っている。南仏のロマンRomansで1509年に上演された『三人の貴人の聖史劇』Mystère des trois Domsでは、女王プロゼルピーヌを除く全ての女性の登場人物は、女性によって演じられた。確かに全体的にみると、聖史劇では女優の起用は限定的であり、女性の役柄を含め、男優のみで上演されることが多かった。フランス北部ではこの傾向が強い。しかし女性が舞台に上がることが禁じられていたわけではない。

聖史劇上演を統括したのは、主催者 organisateurと進行役meneur de jeuである。進行役は舞台上演の責任者であるが、演出家や舞台監督と言うよりはむしろオーケストラの指揮者に近い。フーケの《聖女アポリアナ殉教図》には青い袖なしマントを来た進行役の姿が描かれている(拡大図を参照のこと)。片手で芝居の台本を持ち、もう一方の手には指揮棒を持っている。まさにオーケストラの指揮者のように、観客に見える位置で指揮棒を振って劇の進行をコントロールする。進行役は、俳優、楽器演奏者、舞台装置担当者に始まりの合図を出す。台詞を覚えていない役者には、台詞をささやく。端役たちの集団に指示を出して、芝居の進行速度を調整する。前口上と終口上も彼の役目だ。

上演に何日も要する聖史劇の規模の大きさを考えると、各場面の稽古はそう頻繁には行うことができなかったはずだ。舞台は上演直前に組み上げられるため、舞台上での稽古は行われなかった。俳優たちの大半は自分の出る場だけを把握するのが精一杯で、各場が全体のなかでどのようにつながっているのか分かっている人間はほとんどいなかっただろう。聖史劇はその巨大さゆえに、全体を統括する先導役が必要不可欠だったのだ。

物語の内容とは関係のない進行役が舞台上にいても、観客は気にならなかった。聖史劇は聖書のエピソードの写実的な再現を目指した演劇ではない。仕掛けやからくりが重視される聖史劇の表現は、「奇術師の写実主義」であるとベルナール・フェーヴルは評している。俳優も登場人物との同一化を必ずしも目指さない。俳優は自分の身体を通して、ある歴史上の人物を提示し、表現する。聖史劇の登場人物は、個性を持つ個人ではなく固定化された類型的人物なのだ。人物の類型は、聖書や聖者伝の読解や聖史劇上演の伝統のなかで形づくられたものだ。羊飼い、拷問役人、迫害者である王、隠者、改宗者、奇跡を受けた人と言った人物は、どの聖史劇でも交換可能な役柄である。

こうした類型的人物は、時代が下るにつれてますますその原型的な側面が強化され、記号化が進行した。悔い改めた罪びとの代表であるマリー=マドレーヌはその世俗性が強調された。卑劣なユダはあらゆる悪の宿命を背負う人物となった。ある聖史劇では、オイディプス伝説がユダに重ねられ、ユダはキリストを裏切る前に、父を殺し、母と結婚したことになっている。聖史劇ではあらゆる登場人物について、このような類型化・記号化が行われている。この傾向は道徳劇においてよりいっそう明瞭である。道徳劇では大半の役柄は擬人化された抽象概念である。「愛」は愛らしく、「嫉妬」は妬み深く、「理性」は理屈っぽい。登場人物の性格や言動は、その役柄によってあらかじめ厳密に規定されており、作者や俳優たちによる解釈の自由の余地はほとんど存在しない。

聖史劇の俳優に求められる能力の筆頭は、自分の担当する台詞を覚え、それをはっきりと力強く発声することである。長大な聖史劇のテキストの台詞を、大群衆の前で話さなくてはならないのだから、これはたやすいことではない。1496年にスール Seurreで上演された『聖マルタンの聖史劇』の作者、アンドレ・ド・ラ・ヴィーニュ André de la Vigne(1470?-1526?)は、この作品の上演について興味深い証言を残している。劇の冒頭で、悪魔役の俳優に火が燃え移るという事故が起こった。興奮し、大騒ぎする観客たちに対して、俳優たちはどう振る舞ったのか。ヴィーニュは記す。「舞台上の俳優たちの堂々たる態度は、巣穴のライオンや森に潜む山賊を凌駕するものだった」。大群衆の観客のやじや喧噪を圧倒するような大きな声と存在感が、聖史劇の俳優たちには重要だったのだ。ニュアンスに富んだ演技や声の調子の変化は重要ではなかった。1543年に聖史劇上演を禁じる命令を下したパリ高等法院の検事は、受難劇上演組合の俳優の芝居は「適切な雄弁術も、正しい発音も用いられておらず、知性を欠いた代物」であると批判している。

聖史劇の俳優の演技についての肯定的な記述はそもそも稀ではあるが、全くないわけではない。中でも1486年にメスMetzの町で上演された『聖カトリーヌの聖史劇』で主役を演じた18歳の女性の演技についての記述はよく知られている。年代記作家のフィリップ・ド・ヴィヌール Phillipe de Vigneullesは次のように記している。「この若い女性は聖カトリーヌを見事に演じ、その演技に観客は哀れみの情を催した。彼女の演技に涙する者もいた。彼女はあらゆる人たちに愛された」。そして「芝居を見てすっかり彼女に魅了された」貴族が彼女を妻にめとった。年代記作家がこのエピソードを記したのはおそらく、彼女の演技が並はずれて印象深く、高い評判を引き出したからに他ならないだろう。

最近の研究では、中世劇で女性が舞台に上がることはこれまでの研究で指摘されてきたほど例外的ではなかったことが明らかになっている。メスで1486年に聖カトリーヌを演じたこの女性は、記録で確認できる最初の女優ではない。1333年にルイゾン・アミロ Louison Amilhauという女性がトゥーロンToulonでの『聖母の降誕劇』Nativité de Notre-Dameで聖母マリアを演じたという記録が残っている。南仏のロマンRomansで1509年に上演された『三人の貴人の聖史劇』Mystère des trois Domsでは、女王プロゼルピーヌを除く全ての女性の登場人物は、女性によって演じられた。確かに全体的にみると、聖史劇では女優の起用は限定的であり、女性の役柄を含め、男優のみで上演されることが多かった。フランス北部ではこの傾向が強い。しかし女性が舞台に上がることが禁じられていたわけではない。

聖史劇上演を統括したのは、主催者 organisateurと進行役meneur de jeuである。進行役は舞台上演の責任者であるが、演出家や舞台監督と言うよりはむしろオーケストラの指揮者に近い。フーケの《聖女アポリアナ殉教図》には青い袖なしマントを来た進行役の姿が描かれている(拡大図を参照のこと)。片手で芝居の台本を持ち、もう一方の手には指揮棒を持っている。まさにオーケストラの指揮者のように、観客に見える位置で指揮棒を振って劇の進行をコントロールする。進行役は、俳優、楽器演奏者、舞台装置担当者に始まりの合図を出す。台詞を覚えていない役者には、台詞をささやく。端役たちの集団に指示を出して、芝居の進行速度を調整する。前口上と終口上も彼の役目だ。

上演に何日も要する聖史劇の規模の大きさを考えると、各場面の稽古はそう頻繁には行うことができなかったはずだ。舞台は上演直前に組み上げられるため、舞台上での稽古は行われなかった。俳優たちの大半は自分の出る場だけを把握するのが精一杯で、各場が全体のなかでどのようにつながっているのか分かっている人間はほとんどいなかっただろう。聖史劇はその巨大さゆえに、全体を統括する先導役が必要不可欠だったのだ。

物語の内容とは関係のない進行役が舞台上にいても、観客は気にならなかった。聖史劇は聖書のエピソードの写実的な再現を目指した演劇ではない。仕掛けやからくりが重視される聖史劇の表現は、「奇術師の写実主義」であるとベルナール・フェーヴルは評している。俳優も登場人物との同一化を必ずしも目指さない。俳優は自分の身体を通して、ある歴史上の人物を提示し、表現する。聖史劇の登場人物は、個性を持つ個人ではなく固定化された類型的人物なのだ。人物の類型は、聖書や聖者伝の読解や聖史劇上演の伝統のなかで形づくられたものだ。羊飼い、拷問役人、迫害者である王、隠者、改宗者、奇跡を受けた人と言った人物は、どの聖史劇でも交換可能な役柄である。

こうした類型的人物は、時代が下るにつれてますますその原型的な側面が強化され、記号化が進行した。悔い改めた罪びとの代表であるマリー=マドレーヌはその世俗性が強調された。卑劣なユダはあらゆる悪の宿命を背負う人物となった。ある聖史劇では、オイディプス伝説がユダに重ねられ、ユダはキリストを裏切る前に、父を殺し、母と結婚したことになっている。聖史劇ではあらゆる登場人物について、このような類型化・記号化が行われている。この傾向は道徳劇においてよりいっそう明瞭である。道徳劇では大半の役柄は擬人化された抽象概念である。「愛」は愛らしく、「嫉妬」は妬み深く、「理性」は理屈っぽい。登場人物の性格や言動は、その役柄によってあらかじめ厳密に規定されており、作者や俳優たちによる解釈の自由の余地はほとんど存在しない。

【05-09】《長大な劇形式》グロテスクな聖性 ― 2014/02/13 17:27

人物描写の単調さに対して、聖史劇のテクストにはしばしば非常に凝った詩的技巧が用いられた。アンドレ・ド・ラ・ヴィーニュなど、聖史劇の作者のなかには《大押韻派》*に属する詩人もいて、複雑な韻の組み合わせを追求することで驚くべき文体的名人芸を示すことができた。もっともテクストの施されたこうした詩的妙技は、彼らにとってほんの気晴らし程度のものだった。テクストはスペクタクルを構成する装飾のひとつでしかなかったのである。彼らは驚異的なスピードで脚本を書き上げることができた。アンドレ・ド・ラ・ヴィーニュは一万五百行の長さの『聖マルタンの聖史劇』を五週間で書き上げたが、それを特別なことだと考えている感じはない。オペラの台本や映画の脚本と同じように、聖史劇の脚本はスペクタクルの一部分であり、不可欠なものであるが、最も重要な要素ではなかった。

聖史劇は、そのテクストの長大さと卓越した詩法にもかかわらず、ことばの演劇ではなかった。聖史劇の本質は、群衆全体を興奮させ、楽しませ、魅了する力のなかに、見出すべきだろう。聖史劇の本当の魅力はその上演の現場のなかでしかおそらくとらえることができない。聖史劇の豊かさを作っていたものは、聖史劇の消滅とともに消えてしまったのだ。聖史劇は単に巨大でけばけばしい機械仕掛けのスペクタクルだっただけではない。フェーヴルは、アルトーの「われわれは皮膚によって、精神の中に形而上学的なものを取り戻すことができる」という言葉を引用し、聖史劇についてもこの「残酷の演劇」のテーゼは有効であると言う。

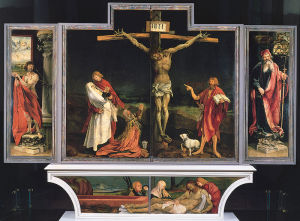

いや聖史劇だけでなくこの時代の宗教的感性全体についてもこのアルトーの警句は有効だろう。ホイジンガが《中世の秋》と呼んだこの時代には、キリスト受難についての神秘的瞑想と過剰にグロテスクな描写が共存している。フェーヴルはマティアス・グリューネヴァルト(1470?-1528)**のイーゼンハイム祭壇画で描かれている世界に、中世劇と共通するアンビヴァレンスを見出す。そこには教訓的・道徳的な意図が込められていることは疑いようがないが、倒錯的な嗜虐への関心もそこにははっきりと認めることができる。この時代には貪欲と恬淡、宗教的神秘と世俗的現実が共存し、人々は官能に酔いしれ、死に魅了されていた。聖史劇で展開する世界もこの中世末期の感性とは切り離すことはできない。形而上学的思索と猥雑な笑い、道徳的な教えとグラン・ギニョル風***の悪趣味、宗教的熱狂と市場の喧噪。聖史劇は全てを語り、全てを見せることを目指した。聖職者たちの知的な信仰と民衆の本能的な信仰、キリスト教に対する相反する二つの姿勢が聖史劇のなかには流れ込んでいる。

しかしこうした特徴ゆえに、聖史劇は終焉を迎えることになってしまう。十六世紀中頃に宗教紛争が深刻な事態に陥ったとき、聖史劇はその正当性をすべて失ってしまった。聖史劇に参加し、見物することは、共同体の成員が全員一致して、自発的に一つの信仰のあり方を公然と表明する行為に他ならない。宗教紛争の時代には、この信仰の土台が厳密な議論の対象となった。福音主義者と新教徒が聖史劇に含まれる外典や世俗的な要素を問題視するようになる。すると教学的な立場からの批判を怖れ、カトリックたちも聖史劇上演に対して慎重になり、否定的な態度を取るようになったのである。1548年11月17日は聖史劇終焉を示す象徴的な日付となった。この日に下されたパリ高等法院による判決で、受難劇協会は聖史劇の上演を禁じられた。しかし聖史劇の終焉は、1541年のパリ高等法院検事による告発のなかで、既に予告されていた。検事はこの告発書で「信仰について公に語ることは、もはや学者や知識人などこの問題に精通している人間の問題」であり、演劇および演劇上演にかかわる「アルファベットも読めない無知蒙昧な民衆」が関わる事柄ではないと述べている。

【史料】《聖史

劇の断罪》受難劇協会が演じた旧約聖書についての聖史劇上演の計画に対して、パリの高等法院の検事総長の告発文の抜粋(1541年)****

文盲でこうした[信仰に関わる]事柄について理解していない低い階層の人間たち、たとえば指物師、下級警官、織物職人、魚屋といった連中が、『使徒行伝の聖史劇』を上演したのだが、彼らは上演にあたって、典拠が不確かな事柄をいくつも付け加えるのみならず、劇の最初と最後に扇情的な笑劇や茶番劇を置いて作品を長なものとし、上演期間は、6ヶ月から7ヶ月の長きにわたった。この芝居の上演期間中、聖なる儀式は中断され、慈善活動と施しものは停滞し、不倫と密通、醜聞、嘲弄と嘲笑が蔓延してしまった。そして今もこの状況は続いている。

(…)この作品が上演されているあいだ、一般信徒たちは、祝祭日であっても、教区教会で行われるミサ、説教、夕べの祈りをなおざりにし、朝の8時、9時から夕方5時まで芝居見物に出かけるのだ。説教者たちも芝居に出かけてしまったので、説教も行われなかった。彼らが見に行った芝居で見聞きしたのは以下のような事柄である。演者たちは大道で堂々と奇矯なふるまいを行い、不適切なことばを言って、人々を笑わせている。例えば「聖霊は地上に降り立つのはもうこりごりだとさ!」といったふざけた文句を大声で叫んだりした。教区司祭たちの多くは芝居見物のために、祝日の晩課の祈りを怠ったり、あるいは正午に一度だけお祈りをしてすませたりしていた。こんな時間にお祈りをする慣例などないにもかかわらず。聖歌隊長や当高等法院付属の礼拝堂付の司祭たちもまた、聖史劇の上演期間中は、祝日の夜に行わなければならないお祈りを正午に行っていた。それどころか、芝居の時間に間に合うように、お祈りをその場で大急ぎですませたりしていたのである。

(…)上演に関わる人間は、企画者も演者も機械仕掛け職人も、皆、アルファベットのAとBの区別もできないような無知蒙昧の民ばかりだ。彼らは公共の場で演劇などを上演するのに必要な教育も訓練も受けていない。流麗な話し方、正しい言葉遣い、適切な発音を知らず、自分たちが話している内容も理解していないもとは一語しかないのに、余計な言葉を追加して三語に言い換えてしまうようなことは頻繁にある。文の途中でポーズを置いて、祈りの文句を意味不明なものにしてしまう。疑問文であるべき箇所を、感嘆文だと勘違いし、原文とは逆の意味になってしまうような動作、イントネーション、発声で話す。こんなありさまなので、上演の最中にしばしば、観客から嘲笑とヤジが巻き起こる。彼らの演劇は、教化どころか、スキャンダルと嘲弄の源になっているのである。

文盲でこうした[信仰に関わる]事柄について理解していない低い階層の人間たち、たとえば指物師、下級警官、織物職人、魚屋といった連中が、『使徒行伝の聖史劇』を上演したのだが、彼らは上演にあたって、典拠が不確かな事柄をいくつも付け加えるのみならず、劇の最初と最後に扇情的な笑劇や茶番劇を置いて作品を長なものとし、上演期間は、6ヶ月から7ヶ月の長きにわたった。この芝居の上演期間中、聖なる儀式は中断され、慈善活動と施しものは停滞し、不倫と密通、醜聞、嘲弄と嘲笑が蔓延してしまった。そして今もこの状況は続いている。

(…)この作品が上演されているあいだ、一般信徒たちは、祝祭日であっても、教区教会で行われるミサ、説教、夕べの祈りをなおざりにし、朝の8時、9時から夕方5時まで芝居見物に出かけるのだ。説教者たちも芝居に出かけてしまったので、説教も行われなかった。彼らが見に行った芝居で見聞きしたのは以下のような事柄である。演者たちは大道で堂々と奇矯なふるまいを行い、不適切なことばを言って、人々を笑わせている。例えば「聖霊は地上に降り立つのはもうこりごりだとさ!」といったふざけた文句を大声で叫んだりした。教区司祭たちの多くは芝居見物のために、祝日の晩課の祈りを怠ったり、あるいは正午に一度だけお祈りをしてすませたりしていた。こんな時間にお祈りをする慣例などないにもかかわらず。聖歌隊長や当高等法院付属の礼拝堂付の司祭たちもまた、聖史劇の上演期間中は、祝日の夜に行わなければならないお祈りを正午に行っていた。それどころか、芝居の時間に間に合うように、お祈りをその場で大急ぎですませたりしていたのである。

(…)上演に関わる人間は、企画者も演者も機械仕掛け職人も、皆、アルファベットのAとBの区別もできないような無知蒙昧の民ばかりだ。彼らは公共の場で演劇などを上演するのに必要な教育も訓練も受けていない。流麗な話し方、正しい言葉遣い、適切な発音を知らず、自分たちが話している内容も理解していないもとは一語しかないのに、余計な言葉を追加して三語に言い換えてしまうようなことは頻繁にある。文の途中でポーズを置いて、祈りの文句を意味不明なものにしてしまう。疑問文であるべき箇所を、感嘆文だと勘違いし、原文とは逆の意味になってしまうような動作、イントネーション、発声で話す。こんなありさまなので、上演の最中にしばしば、観客から嘲笑とヤジが巻き起こる。彼らの演劇は、教化どころか、スキャンダルと嘲弄の源になっているのである。

聖史劇は、人間と聖なるものを結びつける巨大で派手やかなスペクタクルであり、そこに終末論的な猥雑さと混沌があった。しかし1548年の聖史劇の上演禁止の判決によって、演劇における「皮膚」と「形而上学なもの」は分離してしまった。これ以降、現代にいたるまで、西洋演劇史のなかで、この二つの要素は決して折り合うことはなかったのである。

* 《大押韻派》Grands rhétoriqueurs 十五世紀後半から十六世紀に前半にかけて、ブルゴーニュ公の宮廷などで活躍した詩人たち。伝統的修辞学を最大限に活用し、発展させた技巧的な詩を残した。

** Matthias Grünewald 1470?-1528ドイツの芸術家、建築家、技師。マインツ(1508-14)、ブランデンブルク(1515-25)で宮廷画家だったということ以外、その生涯についてはほとんど不明。1516年には優れたイーゼンハイム祭壇画(コルマール美術館)を完成させた。

*** Grand-Guignol グラン・ギニョル座。パリのモンマルトルにあった猟奇・残酷劇専門の劇場。

**** サント=ブーヴ『16世紀のフランスの詩と演劇の展望』(1828)より。Sainte-Beuve, Tableau de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle, Paris, 1828, p.17-18.

最近のコメント